■艦型ごとで見る防弾装置装備個所まとめ

「各艦の防弾装置装備個所」で記載している各艦の防弾装置の装着個所を表1にて、艦型ごとにまとめてみます。

| 艦名 | 防弾装置装着個所 |

| 峯風型 | 羅針艦橋 |

| 神風型 | 羅針艦橋 |

| 睦月型 | 羅針艦橋、指揮所、舷側、砲座、機銃台 |

| 特型 | 羅針艦橋、機銃台 |

| 初春型 | 羅針艦橋、舷側、機銃台、軽質油庫 |

| 白露型 | 羅針艦橋、指揮所、機銃台、軽質油庫 |

| 朝潮型 | 羅針艦橋 |

| 樅型 | 羅針艦橋、舷側、砲座、機銃台 |

| 若竹型 | 羅針艦橋、機銃台 |

同型艦でも防弾装置の装備個所が異なる場合がありますが、表1でまとめた範囲内での装備に留まるのではと考えています。

よって、防弾板の装着のみが確認できていて、装着場所が不明な艦も、この表からある程度装着場所が絞られてくるのではないかと考えます。

なお、航泊日誌内では「艦橋」と記載していても、文中で羅針艦橋とするのは、より具体的に装着場所を示すためで、駆逐艦では羅針艦橋にしか装着が確認できていないため、そのように表記しています。

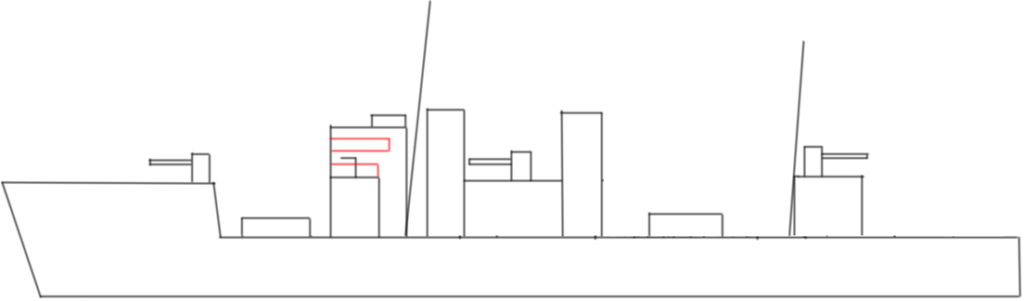

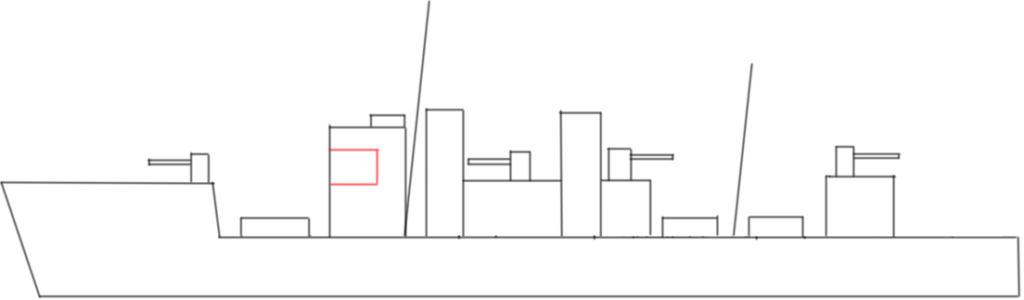

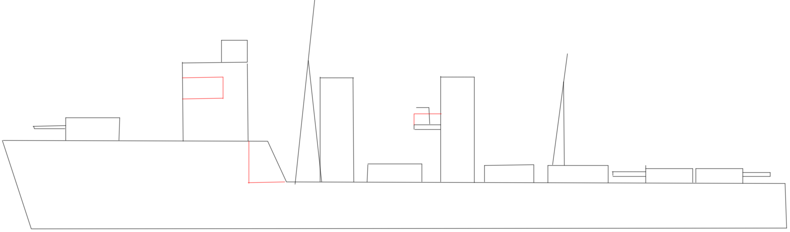

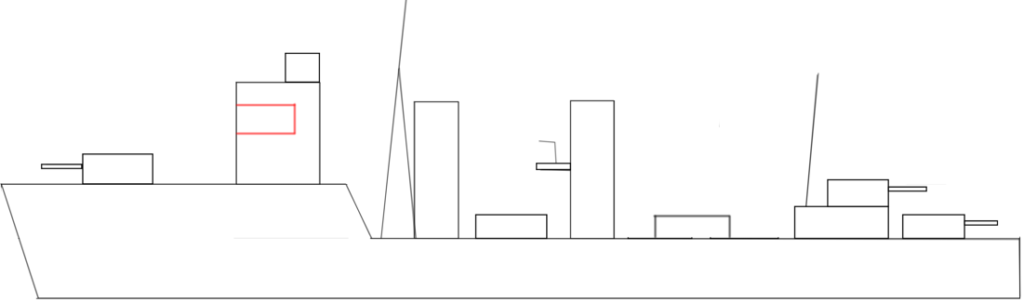

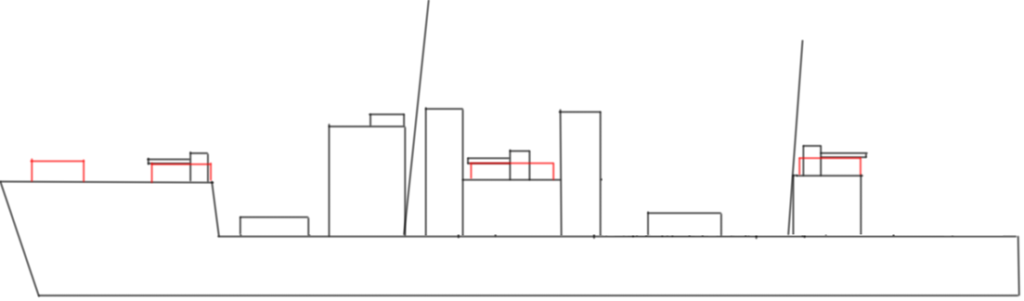

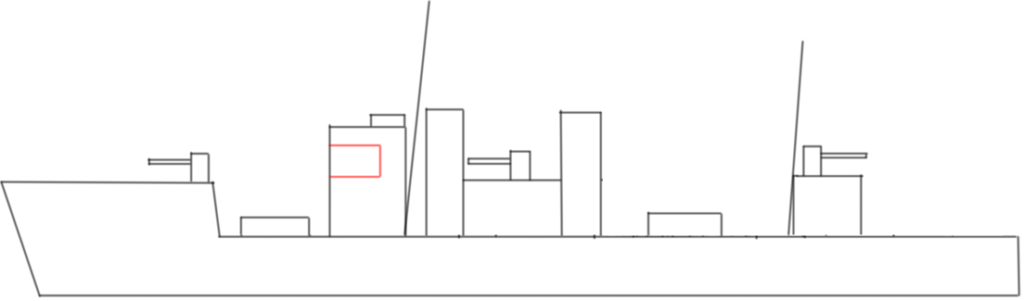

■各艦型の防弾装置装備個所の基本パターン(更新中)

防弾板の装着指示としては、事変日誌以外に初春型の「防弾装置新設図」があります。

その史料では、防弾装置の装着個所が指定されており、その装着個所が正しいことは写真でも確認できていますが、初春型と同様に、他の艦型でも防弾装置の装着個所はある程度決まっているのではと考えています。

そこで、各艦の防弾装置装着状況をまとめてきた集大成として、各艦の装着状況を鑑みながら、表1を基に艦型ごとの基本的な防弾板の装着個所を以下に整理しようと思います。

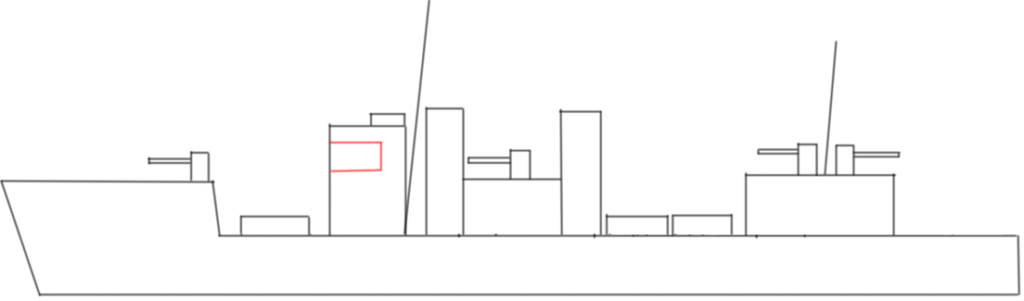

・峯風型:羅針艦橋

・神風型:羅針艦橋

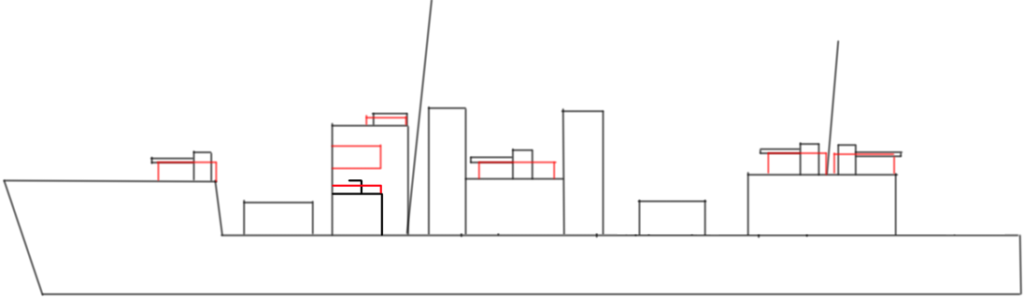

・睦月型:羅針艦橋、指揮所、砲台、舷側、機銃台

・特型:羅針艦橋、機銃台

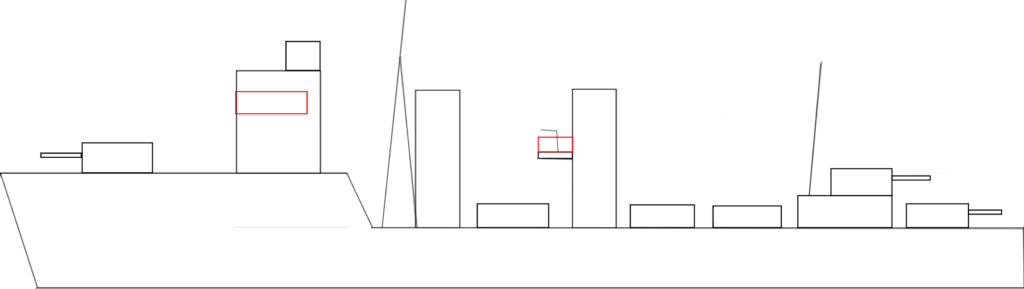

・初春型:羅針艦橋、舷側、軽質油庫、機銃台

※舷側は防弾装置新設図では艦首のため、基本艦首に装備

※一水戦事変日誌では羅針艦橋、機銃台、軽質油庫の3か所で、防弾装置新設図では、羅針艦橋、機銃台、舷側(艦首)となっている

・白露型:羅針艦橋、機銃台、軽質油庫

※一水戦の事変日誌で、羅針艦橋、機銃台、軽質油庫の3か所への装備が指示されており、実際の装備例を見ても上記3か所への装備が確認できる

※指揮所に装備しているのは五月雨のみで、装備個所としては他の艦型でも確認できており、珍しくはないが、先述の通り、一水戦の事変日誌の内容や、確認例が五月雨のみということから、個艦の揺らぎと考えられる。

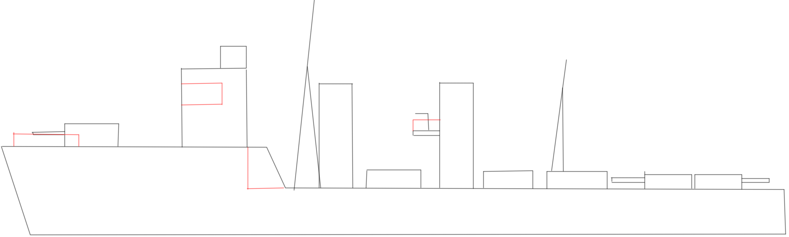

・朝潮型:羅針艦橋

・樅型:羅針艦橋、機銃台、砲台、舷側

└栗、栂、蓮:砲台、舷側、機銃台

└その他(14駆、15駆):羅針艦橋

・若竹型:羅針艦橋、機銃台